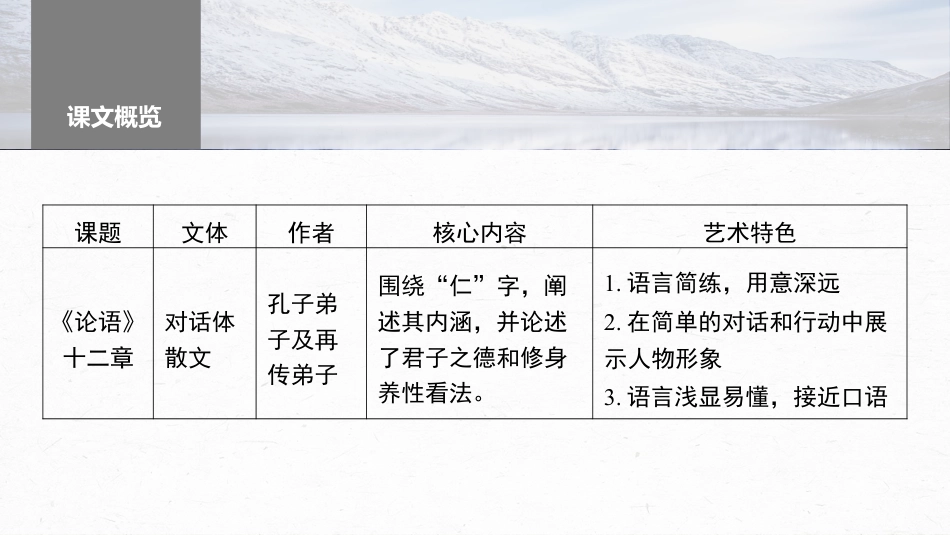

《〈论语〉十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》《〈老子〉四章》《五石之瓠》《兼爱》《礼运(节选)》选择性必修上册复习重点1.累牢积并记120中的个实词“质”“要”“贼”“举”“治”“国”“劝”“使”“疾”“贻”及次常用字“喻”“施”“敏”“齐”“明”“事”“攻”“独”“终”“分”。2.背《〈〉十二章》《大之道》《〈老子〉四章》第诵论语学24、33章和《五石之瓠》《礼运(节选)》,翻重点句子。译3.掌握形容活用的律及特点。词规课文概览课题文体作者核心内容艺术特色《论语》十二章对话体散文孔子弟子及再传弟子围绕“仁”字,阐述其内涵,并论述了君子之德和修身养性看法。1.语言简练,用意深远2.在简单的对话和行动中展示人物形象3.语言浅显易懂,接近口语课文概览大学之道议论文相传为曾子课文所展示的,是儒学三纲八目的追求。所谓三纲,是指明德、亲民、止于至善。所谓八目,是指格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。1.论证结构严谨,条理清晰2.运用排比、顶真手法,论证力强人皆有不忍人之心对话体议论文孟子文章从人性的前提推导政治,具体说,从人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。由于这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以,仁政也应该是天经地义的。1.用故事说理2.善用比喻3.善用对比4.气势充沛课文概览《老子》四章格言体散文老子《〈老子〉四章》分别阐述了“有”与“无”即实在之物与空虚部分之间的相互关系;说明“自见”“自我”“自矜”都是不足取的;主张“知人”“胜人”十分重要,但是“自知”“自胜”更加重要;形象地证明了大的东西无不是从细小的东西发展而来的,也告诫人们,无论做什么事情,都必须具有坚强的毅力,从小事做起。1.文体韵散结合,文句大体整齐,有的全是韵语2.善于运用具体形象表现抽象哲理3.语言凝练精妙,多用格言、警句课文概览五石之瓠寓言体散文庄子以主客问答形式,讲述了一大(惠子与庄子围绕“五石之瓠”之用的不同做法)、一小(庄子讲的“不龟手之药”),阐明了道家“无用之用”才是“大用”的哲学,启示人们善于转换视角,发现和发挥事物的最大价值。1.善于想象、夸张2.善于使用对比手法3.夹叙夹议课文概览兼爱议论文墨子所谓兼爱,本质是要求人们爱人如己,彼此之间不要存在血缘与等级差别的观念。墨子认为,不相爱是当时社会混乱最大的原因,只有通过“兼相爱,交相利”才能达到社会安定的状态。1.质朴充实,不重文采。文辞不加修饰,能就近取譬,浅近通俗,重在以理服人2.说理具有严密的逻辑力量,论辩一气呵成,气势非凡礼运议论文戴圣阐述了儒家最高的社会理想——大同。其基本特佂是天下为公,表现在:人人受到关爱,人人安居乐业,物尽其用、人尽其才。1.章法严谨,脉络清晰,首尾呼应2.一气贯注,文气很盛,有慑服人的力量单篇梳理基础积累《论语》十二章课文1一、基础夯实(第1章)子曰:“君子食无求,饱居无求安,敏于事而于言,慎就有道而正焉,可好也已。谓学”(《而》学)(第2章)子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如何?乐”(《八佾》)(第3章)子曰:“朝道,夕死可闻矣。”(《里仁》)(第4章)子曰:“君子喻于,小义人于利。喻”(《里仁》)1.解加色的释颜词语①就()②有道()③正()④而()⑤喻()靠近指有才或有道德的艺人形容作,匡正词动词如果知,明白晓2.理解性默写①在《〈〉十二章》中,孔子君子在吃、居住、做事和等论语对饭说话方面提出了要求以后,要求君子还“________________”,君子做认为事要敏捷、迅速,但要。说话谨慎②《〈〉十二章》中,反映论语“君子”与“小人”不同的价追求的句子值是“____________,____________”。敏于事而于言慎君子于喻义小人于利喻(第5章)子曰:“思焉,见贤齐不而自省也。见贤内”(《里仁》)(第6章)子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文彬彬质,然后君子。”(《雍也》)(第7章)曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道。仁以己任,不远为亦重乎?死而后已,不亦乎?远”(《泰伯》)3.解加色的释颜词语①文()②野()③史()④文彬彬质()⑤弘()⑥已()美,文采华粗野,鄙俗,浮夸虚饰文兼、配合质备广、大,里指志向大这远停止适的子当样(...