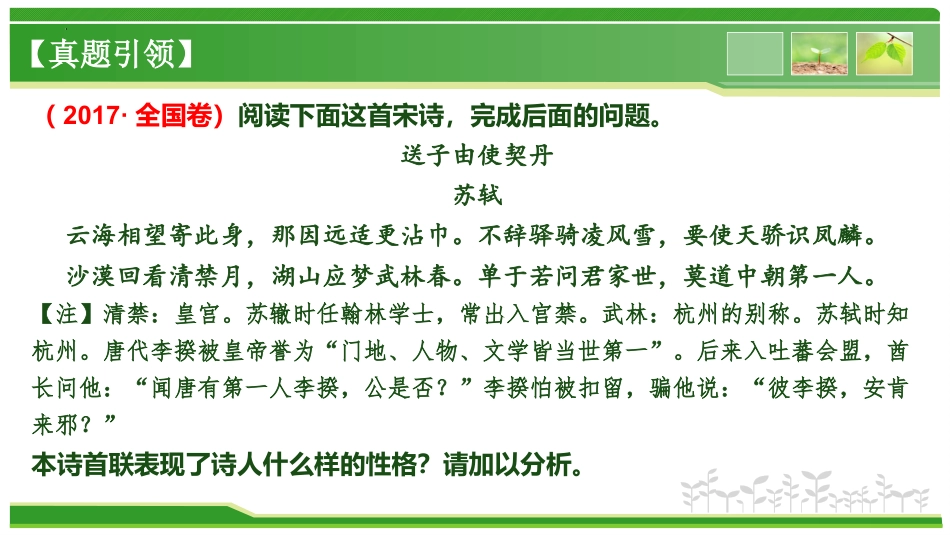

L/O/G/O诗歌中的形象2025诗歌鉴赏专题复习之【真题引领】【真题引领】(2017·全国卷)阅读下面这首宋诗,完成后面的问题。送子由使契丹苏轼云海相望寄此身,那因远适更沾巾。不辞驿骑凌风雪,要使天骄识凤麟。沙漠回看清禁月,湖山应梦武林春。单于若问君家世,莫道中朝第一人。【注】清禁:皇宫。苏辙时任翰林学士,常出入宫禁。武林:杭州的别称。苏轼时知杭州。唐代李揆被皇帝誉为“门地、人物、文学皆当世第一”。后来入吐蕃会盟,酋长问他:“闻唐有第一人李揆,公是否?”李揆怕被扣留,骗他说:“彼李揆,安肯来邪?”本诗首联表现了诗人什么样的性格?请加以分析。【真题引领】【审题要点】诗人性格【读懂大意】我寄身此地和你隔着云海遥遥相望,何必因为你要远行又泪湿衣巾。你不辞劳苦充当信使去冒风雪,为的是要让异族认识朝廷杰出的精英。你将在沙漠留恋地回望京都夜月,梦魂定会越过湖山见到杭城春景。辽国国主若是问起你的家世,可别说朝中第一等人物只在苏家门庭。送子由使契丹苏轼云海相望寄此身,那因远适更沾巾。不辞驿骑凌风雪,要使天骄识凤麟。沙漠回看清禁月,湖山应梦武林春。单于若问君家世,莫道中朝第一人。【真题引领】【答题步骤】第一步,找关键词句,理解形象含义。“云海相望”是兄弟两人天各一方,一在朝廷,一在杭州。“更沾巾”是巧妙化用王勃的名句“无为在歧路,儿女共沾巾”。第二步,用精炼语言,概括形象特征。可以概括为:重情、旷达、洒脱。第三步,指出形象的表达作用和艺术效果。诗人寄居他乡总是与兄弟隔着云海遥遥相望,但诗人不会因为兄弟远赴异国就落泪沾湿衣襟。【真题引领】【考题解析】本题考查鉴赏文学作品的形象的能力,能力层级为D(鉴赏评价)。首联巧妙化用王勃的名句“无为在歧路,儿女共沾巾”,写兄弟二人虽相隔千里,但“我”不会因兄弟出使远方而落泪,体现了其豁达的一面。【参考答案】首联写的是诗人寄居他乡总是与兄弟隔着云海遥遥相望,但诗人不会因为兄弟远赴异国就落泪沾湿衣襟,表现了诗人旷达、洒脱的性格。【教考衔接】【教考衔接(诗中主人公形象)】【问题】请概括《念奴娇.赤壁怀古》周瑜这个人物形象的主要特点,并做简要分析。【答案】“①”小乔初嫁了为了突出周瑜年轻得意。“”雄姿英发来形容周瑜气度雄伟、人才出众。“②”“”谈笑间樯橹灰飞烟灭,突出了他的自信和才略。【教考衔接(诗中主人公形象)】【问题】《邶风·静女》全诗塑造一个怎样的女主人公的形象?请结合具体诗句简要分析。【答案】①人物形象:女主人公是一个美丽、调皮、可爱、勇于追求爱情的女子。②“”“”“”分析:静女其妹静女其娈运用赋,直接表现女子的美丽“”,爱而不见通过动作行为表现了女子调皮、可爱,“”“”贻我彤管自牧归荑表现了女子对爱情的追求大胆直率。“”通过男主人公搔首踟蹰侧面烘托其美丽、可爱的女子形象。【教考衔接(诗人自身形象)】类型示例忧国忧民、心系社稷的形象“国破山河在,城春草木深”(杜甫《春望》)描写了一片萧条的景象,“感时花溅泪”写诗人因感伤时局而落泪,展现了其忧国忧民、心系社稷的形象。历经磨难、坚持追求的形象“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩”(屈原《离骚》),再现了诗人不愿同流合污,不低头,不屈服,执着地追求真理的形象。胸怀宽广、豪放洒脱的形象“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”(苏轼《定风波》),让我们看到了词人在风雨中拄着竹杖,穿着草鞋,吟啸徐行,豪放洒脱的形象。金戈铁马、征战沙场的形象“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”[王昌龄《出塞》二首(其一)],我们仿佛看到了一位英勇的战士形象,战争的艰辛与磨难不能改变他保家卫国的雄心壮志。【教考衔接(诗人自身形象)】类型示例藐视权贵、傲岸不羁的形象“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜?”(李白《梦游天姥吟留别》),表现了诗人淡泊名利、傲视权贵的品质,也反映了他傲岸不羁、豪放洒脱的性格。寂寞愁苦、身世飘零的形象李清照的《声声慢》中,描绘了一个流落无依、形影相吊、漂泊江...