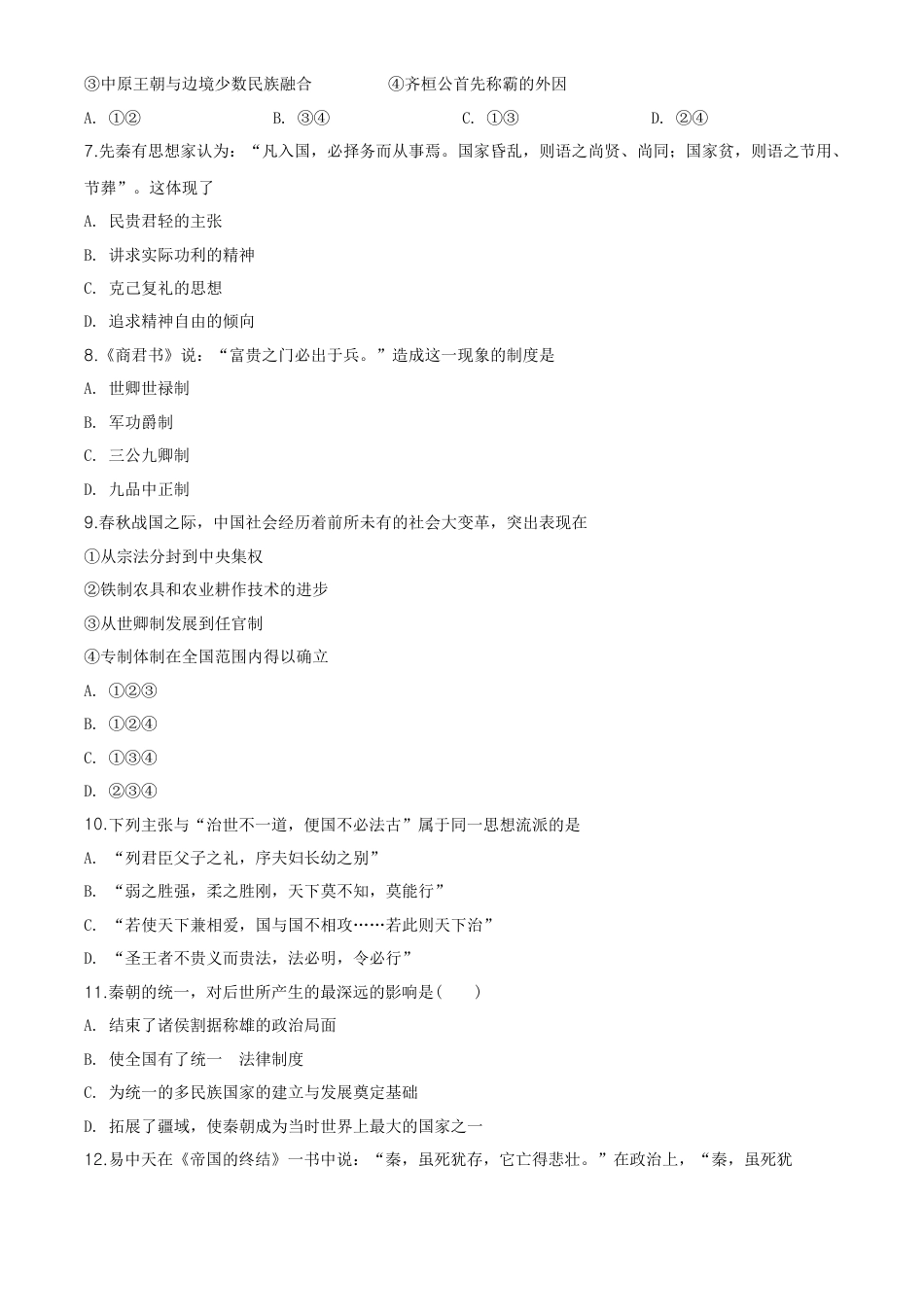

高一上学期期中考试历史试题第I卷(共60分)一、选择题(本大题共40小题,每小题1.5分,共60分。在每小题所列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)1.元谋人和北京人都是我国境内著名的原始人类。若想获得研究他们的第一手资料,主要通过A.神话传说B.史书记载C.学者推断D.考古发掘2.2019年7月6日,联合国教科文组织将位于浙江杭州的“良渚古城遗址”列入《世界遗产名录》。通过良渚考古发掘,学者们普遍认为当时私有制已经产生,阶级分化日益明显,出现了权贵阶层。以下能作为直接证据的考古发现是A.城中发现20多万公斤的炭化稻堆积B.少数墓葬有精美的玉器和陶器随葬C.古城遗址布局与山形水势充分契合D.碳14测定年代为公元前3000年左右3.史学家虽未发现夏朝考古的直接证据,但发现了与其时间地点最吻合的遗址,它是A.姜寨遗址B.良渚遗址C.二里头遗址D.殷墟遗址4.《史记正义》记载:“周封以五等之爵,蓟燕二国俱武王立,因燕山、蓟丘为名,其地足自立国。”与此记载相关的政治制度是A.禅让制B.宗法制C.分封制D.郡县制5.中国传统家族有“长兄如父”“小儿不及长孙”的说法。这些说法体现的是A.家族和睦B.等级秩序C.贵族世袭D.宗法观念6.《史记·齐太公世家》载:“是时周室微,唯齐、楚、秦、晋为强。晋初与会,献公死,国内乱。秦穆公辟远,不与中国会盟。楚成王初收荆蛮有之,夷狄自置。唯独齐为中国会盟,而桓公能宣其德,故诸候宾会。”以上材料反映的历史现象是①西周王室对诸侯失控②春秋时期诸侯争霸③中原王朝与边境少数民族融合④齐桓公首先称霸的外因A.①②B.③④C.①③D.②④7.先秦有思想家认为:“凡入国,必择务而从事焉。国家昏乱,则语之尚贤、尚同;国家贫,则语之节用、节葬”。这体现了A.民贵君轻的主张B.讲求实际功利的精神C.克己复礼的思想D.追求精神自由的倾向8.《商君书》说:“富贵之门必出于兵。”造成这一现象的制度是A.世卿世禄制B.军功爵制C.三公九卿制D.九品中正制9.春秋战国之际,中国社会经历着前所未有的社会大变革,突出表现在①从宗法分封到中央集权②铁制农具和农业耕作技术的进步③从世卿制发展到任官制④专制体制在全国范围内得以确立A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④10.下列主张与“治世不一道,便国不必法古”属于同一思想流派的是A.“列君臣父子之礼,序夫妇长幼之别”B.“弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行”C.“若使天下兼相爱,国与国不相攻……若此则天下治”D.“圣王者不贵义而贵法,法必明,令必行”11.秦朝的统一,对后世所产生的最深远的影响是()A.结束了诸侯割据称雄的政治局面B.使全国有了统一的法律制度C.为统一的多民族国家的建立与发展奠定基础D.拓展了疆域,使秦朝成为当时世界上最大的国家之一12.易中天在《帝国的终结》一书中说:“秦,虽死犹存,它亡得悲壮。”在政治上,“秦,虽死犹存”是指A.统一度量衡和货币B.焚书坑儒C.修筑长城D.建立中央集权制度13.下列官职,其职责为“佐天子、总百官、治万事”的是A.御史大夫B.太尉C.丞相D.参知政事14.示意图能够直观地反映历史现象。对下图所示历史事件的作用解释准确的是A.加速了国家分裂B.加强了中央集权C.增强了诸侯势力D.扩大了王国疆域15.公元前113年,汉武帝下令禁止郡国和民间私铸钱币,指定专门官吏负责铸造五铢钱,作为法定货币。这一举措A.空前强化了君主专制B.首次实现了国家统一C.加重了百姓赋税负担D.有利于加强中央集权16.《诗》《书》等原是孔子编订的私学教材,至汉代,位列官方史书《汉书》的《艺文志》第一大部类“六艺略”。导致这一变化的主要原因是A.诸子“百家争鸣”B.始皇帝焚书坑儒C.汉武帝独尊儒术D.司马迁撰《史记》17.电视剧《三国演义》片头曲中唱到:是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红。这反映了三国鼎立局面的历史纷争。结束这种局面的事件是A.司马昭灭蜀B.司马炎代魏C.孙权称帝D.西晋灭吴18.下图是出土于甘肃省嘉峪关地区魏晋墓葬中的两幅壁画。这可以用来直接研究A.江南开发B.政权并立C.民族交融D.经济重心南移19.北魏孝文帝曾被“民族交融的推手”,主要是因为他A.支持胡汉通婚B.具备儒学修养C.实施全面汉化政策D.迁都...