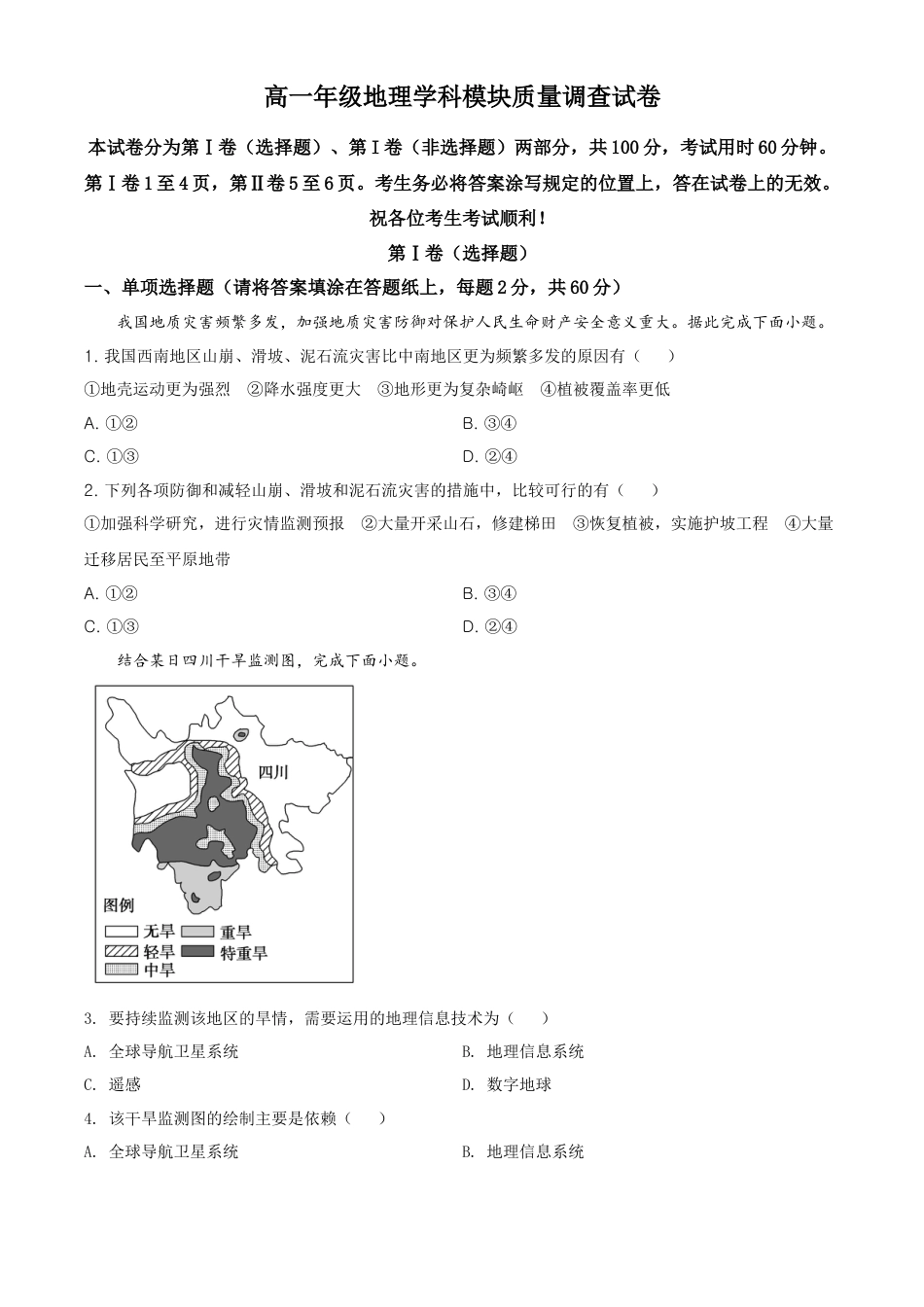

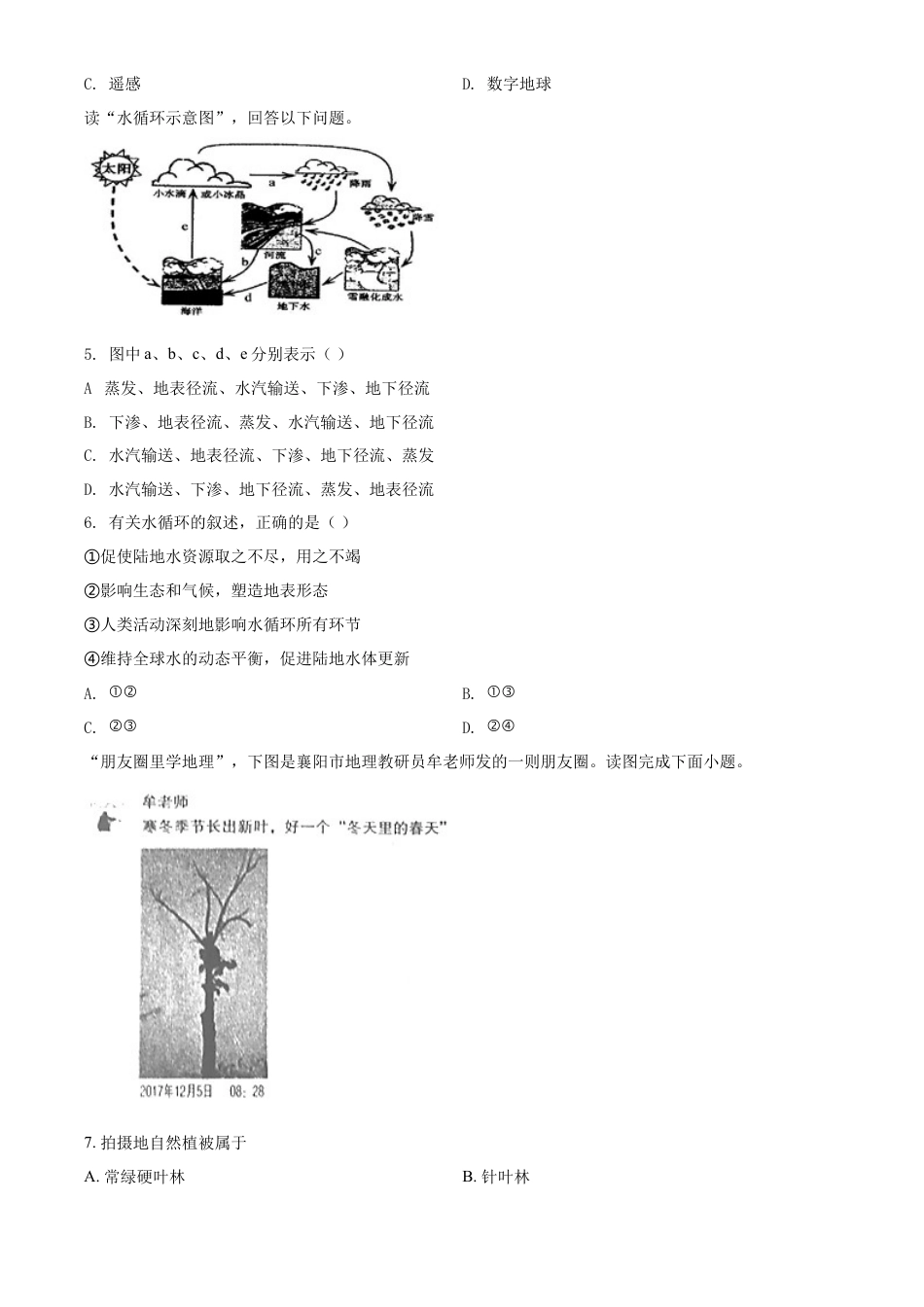

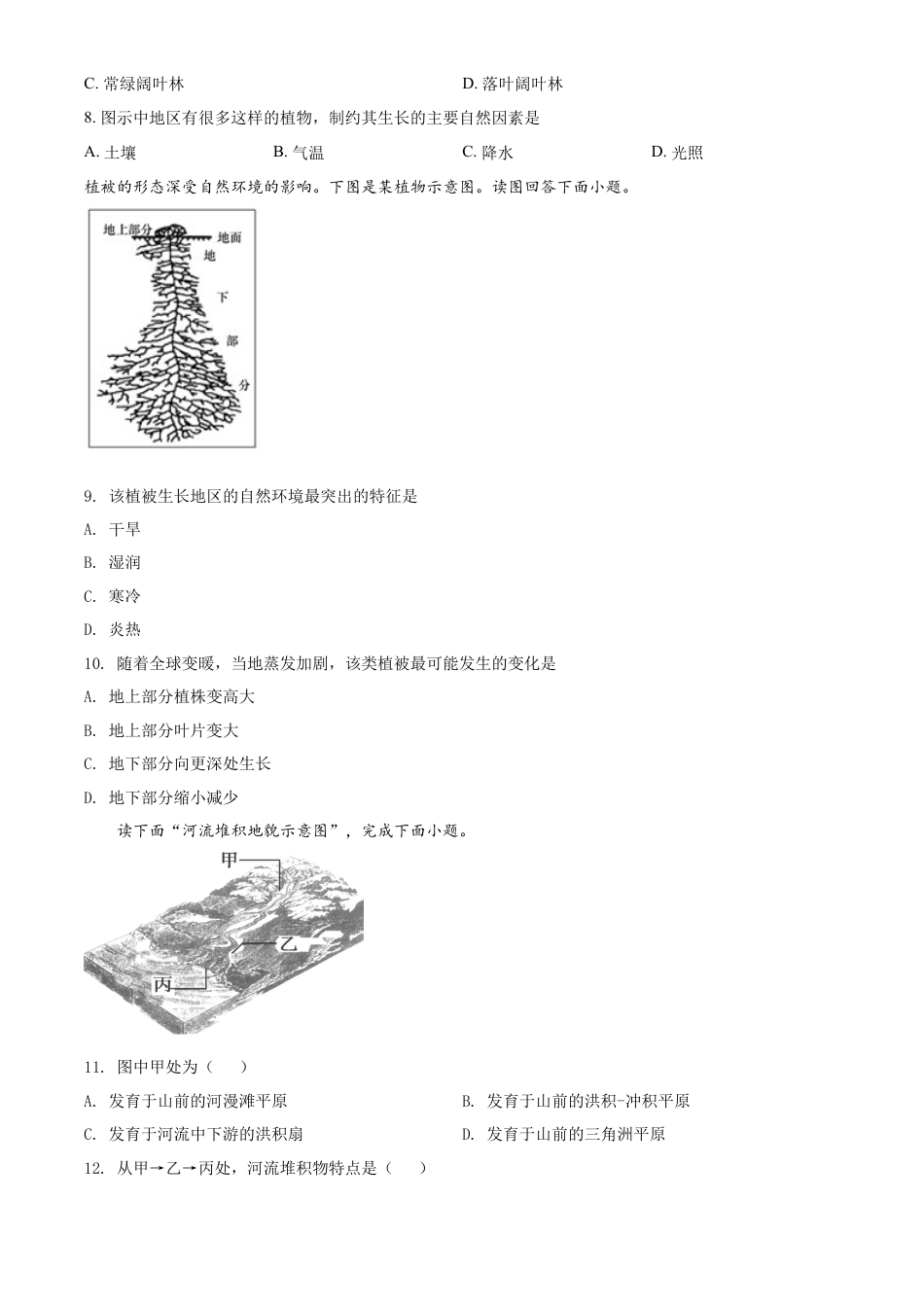

高一年级地理学科模块质量调查试卷本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)、第I卷(非选择题)两部分,共100分,考试用时60分钟。第Ⅰ卷1至4页,第Ⅱ卷5至6页。考生务必将答案涂写规定的位置上,答在试卷上的无效。祝各位考生考试顺利!第Ⅰ卷(选择题)一、单项选择题(请将答案填涂在答题纸上,每题2分,共60分)我国地质灾害频繁多发,加强地质灾害防御对保护人民生命财产安全意义重大。据此完成下面小题。1.我国西南地区山崩、滑坡、泥石流灾害比中南地区更为频繁多发的原因有()①地壳运动更为强烈②降水强度更大③地形更为复杂崎岖④植被覆盖率更低A.①②B.③④C.①③D.②④2.下列各项防御和减轻山崩、滑坡和泥石流灾害的措施中,比较可行的有()①加强科学研究,进行灾情监测预报②大量开采山石,修建梯田③恢复植被,实施护坡工程④大量迁移居民至平原地带A.①②B.③④C.①③D.②④结合某日四川干旱监测图,完成下面小题。3.要持续监测该地区的旱情,需要运用的地理信息技术为()A.全球导航卫星系统B.地理信息系统C.遥感D.数字地球4.该干旱监测图的绘制主要是依赖()A.全球导航卫星系统B.地理信息系统C.遥感D.数字地球读“水循环示意图”,回答以下问题。5.图中a、b、c、d、e分别表示()A.蒸发、地表径流、水汽输送、下渗、地下径流B.下渗、地表径流、蒸发、水汽输送、地下径流C.水汽输送、地表径流、下渗、地下径流、蒸发D.水汽输送、下渗、地下径流、蒸发、地表径流6.有关水循环的叙述,正确的是()①促使陆地水资源取之不尽,用之不竭②影响生态和气候,塑造地表形态③人类活动深刻地影响水循环所有环节④维持全球水的动态平衡,促进陆地水体更新A.①②B.①③C.②③D.②④“朋友圈里学地理”,下图是襄阳市地理教研员牟老师发的一则朋友圈。读图完成下面小题。7.拍摄地自然植被属于A.常绿硬叶林B.针叶林C.常绿阔叶林D.落叶阔叶林8.图示中地区有很多这样的植物,制约其生长的主要自然因素是A.土壤B.气温C.降水D.光照植被的形态深受自然环境的影响。下图是某植物示意图。读图回答下面小题。9.该植被生长地区的自然环境最突出的特征是A.干旱B.湿润C.寒冷D.炎热10.随着全球变暖,当地蒸发加剧,该类植被最可能发生的变化是A.地上部分植株变高大B.地上部分叶片变大C.地下部分向更深处生长D.地下部分缩小减少读下面“河流堆积地貌示意图”,完成下面小题。11.图中甲处为()A.发育于山前的河漫滩平原B.发育于山前的洪积-冲积平原C.发育于河流中下游的洪积扇D.发育于山前的三角洲平原12.从甲→乙→丙处,河流堆积物特点是()A.颗粒大小不分,杂乱地堆积B.堆积物质依次由大到小,由重到轻C.堆积物质依次由小到大,由轻到重D.甲→乙,堆积物质由小到大,乙→丙则由大到小下图示意“全球年降水量及海洋表面平均温度、蒸发量与盐度按纬度分布曲线图”,据此完成下面小题。13.图中曲线a表示()A.海洋表面平均盐度B.全球年降水量C.海洋表面蒸发量D.海洋表面平均温度14.在高纬度地区,南北半球海面盐度产生差异的主要因素是()A.年降水量B.年径流量C.年蒸发量D.洋流下图为“小尺度范围各自然地理要素的相互作用示意图”。完成下列小题。15.图中①至⑤代表了自然地理环境的大气、生物、地质、地形、水文要素,其中对土壤形成比较稳定的影响要素是A.①②B.②③C.③④D.④⑤16.图示区域A.土壤肥力与生物活动密切相关B.山坡上土壤厚度一般大于河谷C.土壤的矿物养分主要来自植被D.林地土壤有机质含量一般高于草地当土壤组成物质体积比为:矿物质40%、有机质10%、水分和空气各20%,该土壤能很好地满足植物生长过程中的各种需求,称为理想土壤。下图示意我国土壤组成物质的体积占比。据此完成下面小题。17.土壤中矿物质的来源是()A.气候B.母质C.地形D.生物18.据图可知()A.该土壤水分较多,空气偏少B.该地可能炎热干燥,土壤中有机质含量较少C.该土壤矿物质比重大,颗粒粗D.该土壤水分和矿物质偏少,有盐碱化现象“地球变暗”效应是研究人员通过观察提出的与温室效应相伴随的一种现象。研究发现,自1954年以来,我国每过10年到达地面的太阳辐射便下降约2%,这与大气对太阳辐射的削弱作用成正相关...