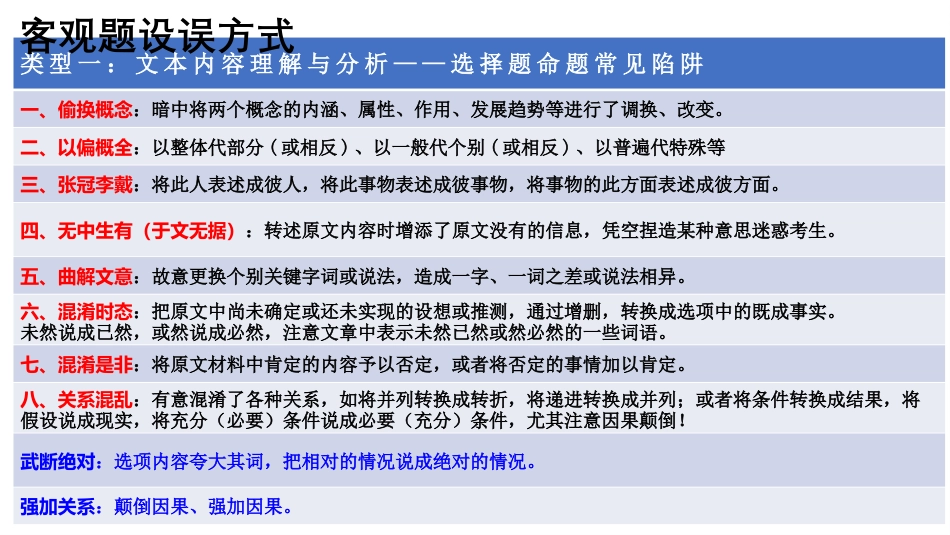

信息文本类阅读讲评论述类阅读方法类型一:文本内容理解与分析——选择题命题常见陷阱一、偷换概念:暗中将两个概念的内涵、属性、作用、发展趋势等进行了调换、改变。二、以偏概全:以整体代部分(或相反)、以一般代个别(或相反)、以普遍代特殊等三、张冠李戴:将此人表述成彼人,将此事物表述成彼事物,将事物的此方面表述成彼方面。四、无中生有(于文无据):转述原文内容时增添了原文没有的信息,凭空捏造某种意思迷惑考生。五、曲解文意:故意更换个别关键字词或说法,造成一字、一词之差或说法相异。六、混淆时态:把原文中尚未确定或还未实现的设想或推测,通过增删,转换成选项中的既成事实。未然说成已然,或然说成必然,注意文章中表示未然已然或然必然的一些词语。七、混淆是非:将原文材料中肯定的内容予以否定,或者将否定的事情加以肯定。八、关系混乱:有意混淆了各种关系,如将并列转换成转折,将递进转换成并列;或者将条件转换成结果,将假设说成现实,将充分(必要)条件说成必要(充分)条件,尤其注意因果颠倒!武断绝对:选项内容夸大其词,把相对的情况说成绝对的情况。强加关系:颠倒因果、强加因果。客观题设误方式类型二:观点推理与判断——选择题命题常见陷阱一、推断绝对:选项不尊重原文中事物的客观性,故意忽略程度、情态、条件、范围、分寸的细微差别,选项内容夸大其词,把相对的情况说成绝对的情况。注意词语:全、都、一定、就、可以二、于文无据(无中生有):故意偷换已知的判断(前提),或将推出的新判断(结论)胡乱拼凑,但这些前提或结论在原文中找不到依据。三、强加关系:有意混淆各种关系,或将本无关系的两个结论用某种关系拼凑在一起,如强加因果。注意:因果、条件等关系,是否唯一或多种,只有……才和只要……就是否混淆。类型三:文外信息印证与分析命题角度(一):理解概念的外延分析:通常表述“下列各项不属于某概念的范畴的一项是”方法:①明确要印证的文本概念,回归原文找到文中对应信息区间;②精准理解选项内容,尤其是关键词语,然后与文本概念比对。命题角度(二):文外论据印证文内观点分析:将选项所述与材料的主要观点进行匹配,五种关系:与材料主要观点相符、与材料主要观点相反、属于材料提及的次要观点、推论偏颇或推论过度超出材料所说、所述与材料无甚关联。通常表述“(不)适合作为论据来支撑上述材料观点的一项是”方法:①准确概括材料的观点;②分析每个选项的关键信息;③比对,判断选项与原文的关系。四、选择题解题技巧——三级比对1.比对句中词语(1)比对指代词,如“它”“其”等,看是否偷换概念;(2)比对范围词,如“都”“所有”等,看是否扩大或缩小范围;(3)比对程度词、时间词,如“或许”“大概”“必定”“可能”“似乎”“已经”“未来”等,看是否混淆或然与必然、已然与未然,说法是否绝对等;(4)比对表肯否的词,如“没有”“无非”“不得不”等,看是否混淆是非,无中生有。2.比对句间关系(1)比对每一分句的意思在原文中是否有依据;(2)比对每一分句与分句之间的逻辑关系在原文中是否有依据。3.比对依据和结论(1)看所述原因或条件在文中是否有依据;(2)看所述结果或结论在文中是否有依据;(3)看原因或条件与结果、结论之间是否有合理的逻辑关系。训练题目:高一语文学科寒假研究性学习板块一:信息类文本阅读(一)(二)(三)要求:1.按照顺序至少完成训练2.按要求阅读,将客观题选项在文章中的依据找出3.主观题明确题型题路,多角度规范作答,书写认真1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是()A.无理可讲是战争和混乱发生的必要条件,说理有助于形成“讲理”的文明秩序,使人类得以进入文明社会。B.对理由是否真的能充分支持结论进行评估是有必要的,这是因为即使有理由支持,结论也未必就可靠。C.一个人即使没有受过什么教育,也可以具有一定的逻辑思考力,不会完全弄不明白“说得通”与“说不通”的区别。D.用说故事的方式引导对方想象具有普遍性的境遇,由此形成的共识是被创造出来的,这种共识在逻辑上说不通。D项,(“这种共识在逻...