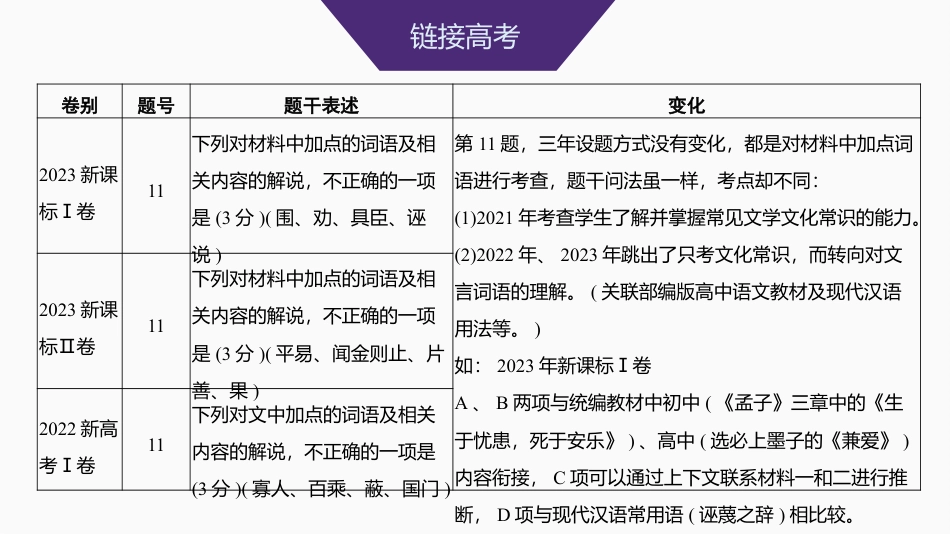

学案20文化常识和词语理解——课内课外结合,分类强化记忆复习目标1.掌握常见的文化常识。2.掌握文化常识和词语理解的解题方法。链接高考卷别题号题干表述变化2023新课标Ⅰ卷11下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)(围、劝、具臣、诬说)第11题,三年设题方式没有变化,都是对材料中加点词语进行考查,题干问法虽一样,考点却不同:(1)2021年考查学生了解并掌握常见文学文化常识的能力。(2)2022年、2023年跳出了只考文化常识,而转向对文言词语的理解。(关联部编版高中语文教材及现代汉语用法等。)如:2023年新课标Ⅰ卷A、B两项与统编教材中初中(《孟子》三章中的《生于忧患,死于安乐》)、高中(选必上墨子的《兼爱》)内容衔接,C项可以通过上下文联系材料一和二进行推断,D项与现代汉语常用语(诬蔑之辞)相比较。2023新课标Ⅱ卷11下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)(平易、闻金则止、片善、果)2022新高考Ⅰ卷11下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)(寡人、百乘、蔽、国门)卷别题号题干表述变化2022新高考Ⅱ卷11下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)(衔枚、差强人意、尊重、车驾)第11题,三年设题方式没有变化,都是对材料中加点词语进行考查,题干问法虽一样,考点却不同:(1)2021年考查学生了解并掌握常见文学文化常识的能力。(2)2022年、2023年跳出了只考文化常识,而转向对文言词语的理解。(关联部编版高中语文教材及现代汉语用法等。)如:2023年新课标Ⅰ卷A、B两项与统编教材中初中(《孟子》三章中的《生于忧患,死于安乐》)、高中(选必上墨子的《兼爱》)内容衔接,C项可以通过上下文联系材料一和二进行推断,D项与现代汉语常用语(诬蔑之2021新高考Ⅰ卷11下列对文中加点的词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)(甲子、宗室、海内、庶务)2021新高考Ⅱ卷11下列对文中加点的词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)(京口、遗民部曲传檄)古代文化知识囊括的范围十分广泛,涉及时代背景、文化习俗、政治变更、历史变迁等。常见的考查角度主要有:①古代政府机构;②官职的升降;③古代的礼法习俗;④古代的时间与地理方位;⑤古人的称谓;⑥文学典故与常识等。了解古代文化常识题常见的“7个设误角度”和解题方法(一)辨识设误角度1.扩大官职职权范围。考查某一官职或部门的职责时,添加了不属于它的职责范围。2.古今地名识别不清。考查古代地理常识时,常常用今天的地理知识去阐释古代的地理知识,弄错古代地名的说法或范围。3.弄错官职任、免、辞、调。考查官职知识时,往往会涉及任、免、辞、调官职的文言词。命题人常常将表示任官与升迁的词混为一谈,或改变任、免、辞、调官职的说法进行设误。4.弄错宗法礼俗等级。考查宗法、祭祀、礼仪知识时,将相似宗法、礼仪内容范围和等级,天子祭祀与诸侯祭祀的等级或牺牲标准混淆一起。5.混淆名字称谓常识。将古人的字、号用法混淆,将帝王的年号、谥号、庙号的说法以及官职等方面的称谓张冠李戴。6.混淆考试级别名第。考查科举制度时,往往将科举考试的不同级别及对应名第混淆在一起。7.打乱典籍对应搭配。考查典籍知识时,将几种不同典籍的信息打乱,随意搭配。[边练边悟]1.指出下列词语及相关内容的解说中的错误之处。(1)礼部为六部之一,掌管礼仪、祭祀、土地、户籍等职事,部长官称为礼部尚书。(2)京师是古代京城的通称,现代则称为首都;“京”“师”单用,旧时均可指国都。(3)移疾指官员上书称病,实际是官员受到权臣诋毁,不得不请求退职的委婉说法。(4)姻亲,指由于婚姻关系结成的亲戚,它与血亲有同有异,只是血亲中的一部分。(5)太子指封建时代君主儿子中被确定继承君位的人,有时也可指其他儿子。(6)《春秋》是儒家的经典,叙事简要,深寓褒贬,是我国现存最早的国别体史书。答案(1)“土地、户籍”事务不归礼部掌管,应归户部掌管。(2)“京”字单用固然可以称国都,但“师”字单用,是不可以称国都的。(3)“实际是官员受到权臣诋毁,不得不请求退职的委婉说法”错,移疾指上疏称病,为居官者要求隐退的委婉说法。(4)...