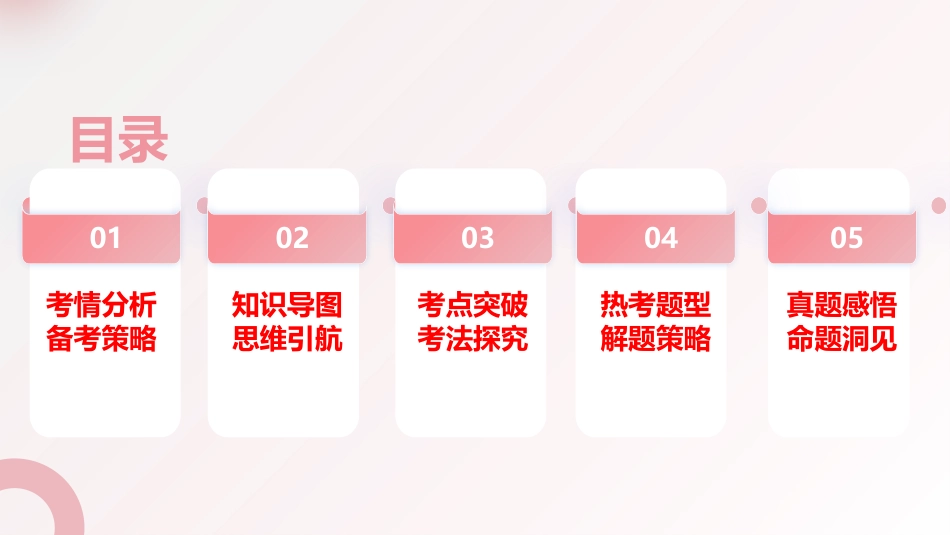

第06讲2025古诗文阅读模块2025高考语文一轮复习讲练测戒奢以俭,长存忧患——必修下《阿房宫赋》《六国论》一轮复习理性发声目录01考情分析备考策略02知识导图思维引航03考点突破考法探究05真题感悟命题洞见04热考题型解题策略01考情分析备考策略“平生五色线,愿补舜衣裳”——杜牧《郡斋独酌》济世补天的理想,忧患的意识。忧患意识是中国知识分子的优秀传统*生于忧患,死于安乐。——孟子*朱门酒肉臭,路有冻死骨。——杜甫*先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——范仲淹*“我翻开历史一看,这历史没有年代,歪歪斜斜的每叶上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人’!”——鲁迅【理性表达】习近平总书记强调:“重视历史、研究历史、借鉴历史可以给人类带来很多了解昨天、把握今天、开创明天的智慧。”历史是过去的现实,现实是未来的历史。历史是前人的实践和智慧之书。你学习了这两篇文章,从中习得了哪些智慧?提示:可以谈为政者的仁心,以民为本;可以谈前车之鉴,后事之师;也可以谈面对国家危难担当的积极态度;还可以谈个人对国家的责任担当和个人与国家的关系,戒奢以俭,生于忧患死于安乐……谏太宗十思疏(魏征)答司马谏议书(王安石)阿房宫赋(杜牧)六国论(苏洵)劝谏皇帝居安思危、善始善终。逐一反驳对方所加罪名,表明自己推动变法的决心。探讨秦国速亡的原因阐发六国破灭的缘由(守成)(除弊)借古讽今警示当朝单元核心任务——倾听理性的声音核心素养——心怀天下,勇于担当。理性思考,理性发声。复习目标阿房宫赋(杜牧)六国论(苏洵)1.掌握“赋”与“论”的有关知识;积累文言字词。2.知人论世,把握作者观点,理清论证思路,学会辩证分析。重点:比较文章思路的不同,并联系相关历史背景探究两篇文章各有怎样的针对性;辩证思考作者的观点,学会在辩证分析和合理推理的基础上进行理性判断。3.体会作者以天下为己任的历史责任感。认识杜牧警戒封建统治者骄奢淫逸必然会导致国家覆亡的道理,领会苏洵反对屈辱求和、主张抵御外辱的思想,探究两篇文章的现实意义。“赋”古代的一种文体,文人用古文笔法作赋,使赋由骈骊(讲究对偶,注重声律)趋向散文化(句式参差,押韵自由),称为“文赋”。文体特点手法:注重铺陈,多对偶、排比、比喻、夸张;语言:讲究辞藻和用典,声律和谐,朗朗上口;句式:以四、六句为主,句式错落有致,追求骈偶。通过摹写事物来抒发情志,寄托讽喻之意。咏物说理托物言志借古讽今《阿房宫赋》是“文赋”的先河之作,有“古来之赋此为第一”之誉。《阿房宫赋》《六国论》六国:战国时代的齐、楚、韩、燕、赵、魏六个国家。“论”是古代常用的一种散文文体,以论证为主,其特点是善于说理,一般有两种,即政论文和史论文。政论文主要用于发表作者对于时政的见解和主张;史论文主要通过评论历史,总结历史教训,为当时统治者提供治国借鉴。文体特点作者简介写作背景《阿房宫赋》杜牧(803年—852年),唐京兆万年(今陕西西安)人,字牧之。晚年尝居樊川别业,世称杜樊川。著有《樊川文集》。与李商隐齐名,合称“小李杜”。性刚直,不拘小节,不屑逢迎。自负经略之才,诗、文均有盛名。本文写于唐敬宗宝历元年(825),当时唐王朝政治腐败,阶级矛盾异常尖锐,而藩镇跋扈,吐蕃、南诏等纷纷入侵,加重了人民的痛苦,大唐帝国已处于崩溃的前夕。杜牧针对这种形势,他希望当时统治者励精图治、富国强兵,而事实却和他的愿望相反,故借写阿房宫的兴建和毁灭,揭露了秦王朝统治者的穷奢极欲,并借古讽今,阐述了天下兴亡的道理。《六国论》苏洵(1009年—1066年),字明允,号老泉,眉州眉山(今四川眉山)人。北宋著名散文家,与其子苏轼、苏辙以文学著称于世,世称“三苏”,均被列入“唐宋八大家”。苏洵擅长于散文,尤其擅长政论,议论明畅,笔势雄健,著有《嘉祐集》二十卷,及《谥法》三卷,均与《宋史本传》并传于世。北宋是我国历史上一个积贫积弱的王朝,经常受到辽、西夏的威胁与侵略,朝廷不敢坚决抵抗,采取妥协的办法,以财赂敌,求得苟安。这种做法增...